Artículo publicado en RyN nº 380 de julio-agosto.

«Quien ha comenzado, ya ha hecho la mitad: atrévete a saber, empieza» = «Dimidium facti, qui coepit, habet: sapere aude, incipe».

(Horacio)

Una de las cosas más chocantes del ciclo político-ideológico que asoma a su fin tras el fallo del 28M ha sido la seducción que sobre muchos anarquistas ejerció la irrupción de formaciones como Podemos y la CUP (Candidatura de Unidad Popular). Deslumbrados por la fanfarria de las prácticas asamblearias y emancipadoras que anunciaban, algunos cayeron en la tentación de apoyarlos vehementemente e incluso respaldarles en las urnas en tantas cuantas ocasiones concurrieron. Abrazando estúpidas consignas, aplaudiendo arengas caudillistas y jaleando cultos a la personalidad. Incluso llegó a darse la paradoja de asistir a sus mítines portando enseñas rojinegras y hemos visto a un prestigioso intelectual de «raíz anarquista» sentado en el Consejo de Ministros (Manuel Castells).

Sin embargo, más allá de esa curiosa abducción por el sedicente radicalpopulismo, propiciado por los gurús que se autoproclamaban corriente realista del 15M, la causa más obvia de tan disciplinado alineamiento (y alienamiento) hay que buscarla en el machacón discurso, casi prédica, de constituirse como la verdadera y genuina izquierda. La auténtica transformadora, hooligan en su arrogante combate con la derecha, la del ¡no pasarán!, esa entente cavernaria que flambea sobre «la ola reaccionaria» de «la España negra» (a decir de los postulados «progresistas»). Torquemada redivivo en metaverso.

Maniqueísmo de garrafón con el que, en la tradición del más rancio nacionalsocialismo, se hacía compadecer al adversario político con el sañudo enemigo al que es obligado exterminar sin contemplaciones. En este binarismo reduccionista y energúmeno, pedestremente dialéctico y baldón simplicista, surfeó gente que se reclamaba en la intimidad contra toda forma de explotación y dominación (pública, privada o mediopensionista). Una impostura que remite a la costumbre de cosificar al anarquismo como otro «izquierdismo más». Y en la creencia de que hay un Estado buenista cuando gobierna «uno de los nuestros». La nueva milagrería política, cuya mayor innovación consiste en que a los «hombres providenciales» de antaño (los Carrillo, los Suárez, los González, etc.) se unen ahora las «mujeres providenciales» (las Ayuso, las Montero, las Colau, las Díaz: «Quiero ser la primera presidenta de España»).

En justa compensación al estrabismo axiológico imperante, durante la campaña electoral del 23 de julio aparecieron manifiestos de famosos (la cantera de los abajofirmantes de la era Zapatero, el de la reforma exprés del artículo 135 de la Constitución para solaz de los grandes usureros de la tierra) que convocaban a votar de su parte bajo la rúbrica de una estrofa del histórico himno de la CNT ¡A las barricadas! (Negras tormentas agitan los aires / nubes oscuras nos impiden ver). Ante semejante batiburrillo a nadie puede sorprender que el resultado de esta declinante etapa haya sido la anulación del espíritu crítico y la postergación de la sociedad civil, actitudes que han pasado a la modalidad ritual de «fijas discontinuas». Precisamente los dos valores rescatados de la cuneta por aquella orgullosa rebeldía quincemayista que se conjuró para imaginar más allá del manido sudoku izquierda-derecha «PSOE-PP. La misma mierda es»). Prietas las filas, hoy todos reverencian a su abanderado, los indignados de hoy son mansos conformistas.

Este tipo de extravíos sucede al confundir el mapa por el territorio, con el resultado de concitar una realidad paralela en ninguna parte. Tradicionalmente es algo que ocurrió en el periodo de entreguerras del siglo pasado. Aunque entonces el ilusionismo taumatúrgico traía causa de fenómenos traumáticos, porque se trataba de las réplicas que la revolución rusa y la fascista, coincidentes en la exaltación del Estado y la parasitación de la sociedad, provocaban en los espíritus más inquietos y temerarios de la época. Basta recordar el tráfico de dirigentes políticos que pasaron del comunismo al fascismo y viceversa, añadiendo también en dicho cómputo en menor cuantía a significados militantes ácratas. Aunque entre aquel espasmo de antaño y este rigodón de hoy no cabe color ni comparación que lo resista.

El único punto en común entre ambos es la capacidad para polarizar la existencia. Al imponerse la mainstream jerárquica, de arriba-abajo, solo queda espacio de decisión para una élite monopolista y autocrática. El régimen ahormado por los incondicionales (instalados y acomodados) de la casta gobernante acogiéndose al sagrado del poder. Porque eso es lo que significa etimológicamente el término jerarquía, «orden sagrado» (del griego «hieros», sagrado, divino, y «arkhé», orden, principio, gobierno). En las antípodas de «anarquía» (de «an», no, y «arkhé», gobierno), la más alta expresión del orden, según la acepción del gran geógrafo Eliseo Reclus, que lo sabía todo del mapa y del territorio. El terraplanismo ideológico puesto en solfa por los nuevos pontífices evergetistas («hierofantes», en la secuencia lexicográfica, los ungidos para dirigir los misterios de iniciación) consiste en anteponer la confesionalidad activista al veredicto de los hechos. Y por supuesto, si ellos anuncian lo sagrado y divino, los infieles que se oponen o los descreídos merecen el eterno destierro al averno.

Al inocular esta actitud caníbal en el ADN de la nueva política hemos pasado del bipartidismo rampante que, ganara la derecha o triunfara la izquierda, garantizaba que lo principal seguía igual, o una suerte de vivisección ideológica que construye su proyecto sobre la destrucción del contrario, previa su estigmatización en carne viva. Muchas de las soflamas que desde el bando de la izquierda progresista (el solo enunciado presupone que los otros son reaccionarios de libro) se lanzan para su propio encumbramiento, promueven e incentivan una sociedad a dos mentalidades, mediante la cretinización de la opinión pública por la opinión publicada. Blanco o negro, claro y oscuro, puros e impuros, buenos y malos, una mitología que para nada responde a la complejidad y biodiversidad de la vida social contante y sonante. Acabar con los matices, los grises, las tonalidades, conduce a la formación de pueriles actitudes totalitarias. Cuando durante la república de Weimar el partido comunista alemán tildó de «socialfascistas» a sus oponentes socialdemócratas, creó las condiciones para la positivación de la alternativa nazi. Esa concurrencia de intereses explicaría por qué la Segunda Guerra Mundial se fraguó tras una alianza militar entre Hitler y Stalin. Ya en el siglo V antes de Cristo, Esquilo escribió su trilogía La Orestiada para mostrar que el avance civilizatorio, más allá de clichés arrojadizos tipo «progresista» o «reaccionario», consiste en pasar de los usos cainitas, afirmados en estimular los bajos instintos, el tribalismo y la venganza de sangre, a la solución razonada y equitativa de los conflictos.

La naturaleza de esta trepanación es de tal jaez que deja huella hasta en el lenguaje cotidiano, como ya anticipó Orwell en su libro 1984, inspirado en lo que el novelista observó en la guerra de España. Términos y conceptos, esgrimidos como dialéctica de los puños y las pistolas, pasan a ser uno y lo contrario según quien los emplee y para qué. Ese trágala se ha experimentado recientemente con la palabra «derogar», utilizada como comodín de agitpop a diestra y siniestra. Cuando la derecha (reaccionaria, por ende) promete «derogar el sanchismo», la izquierda (progresista, a más más) argumenta que solo quiere destruir lo bueno y mucho hecho por ella. En el envés, desde la incómoda oposición la izquierda habla de derogar (la reforma laboral, la ley mordaza, etc.), convirtiendo la expresión en una especie de imperativo categórico, para hacerla decaer al llegar al gobierno. Un observador independiente, ajeno al esquematismo pugilista del ring partidista, se atrevería a sugerir que la derecha al llegar al poder no derogará la Ley de Memoria Democrática, por ejemplo, y que la izquierda ya instalada derogará sin dilación la entrega a Marruecos del pueblo saharaui. Diferente es constatar que en este agonismo diacrónico la izquierda parte con ventaja. Ello es así porque, a priori, goza del crédito de considerarse performativos sus enunciados (supremacismo obliga). O sea, palabras que traducen acciones en el sentir del receptor. Y como eso otras tantas cosas, que no son ni lo uno ni lo otro.

La izquierda en sus dos principales exponentes, socialista y comunista, es intrínsecamente estatista y siempre lo ha sido. Ya consideren al Estado que gestiona como un factor de nivelación social (paternalismo) o como un elemento de dominación social (autoritarismo). Uno y otro justifican su acción política como un tropismo frente y contra a la derecha (ese infantil «el enemigo de mi amigo es mi enemigo», y al revés), que convencionalmente promueve un Estado bricolaje (salvo la extrema derecha, que se identifica teleológicamente con el llamado socialismo de Estado). Ambas modalidades parten de un mismo principio para ese destino manifiesto, su escalada hacia el poder: el fin justifica los medios. Esta es la diferencia nodal respecto al anarquismo sin adjetivos, que surgiendo históricamente de la estirpe ideológica de la izquierda asume como razón de ser la ética inseparable de la política. Por tanto, que los medios condicionan los fines y que la legitimidad en el uso de la violencia que se concede urbi et orbi al Estado supone un arma potencial de destrucción masiva. De ahí que hablar de democracia en puridad signifique hablar de anarquismo, aunque el anarquismo que se percibe como una izquierda más esté contaminado de la banalización que de la democracia hacen las izquierdas operantes.

Ese descreimiento de la democracia por contagio izquierdista es el principal hándicap del anarquismo. Por eso, al referirse a la crisis del movimiento libertario, el fallecido Amedeo Bertolo, tras catalogar la anarquía como «una forma extrema de democracia», y para precisar categorías, se mostraba partidario de nombrar «demarquía en lugar de democracia y acracia en lugar de anarquía» (Al di lá della democrazia. L´Anarquía. Volontá n. 4, 1994). En parecidas coordenadas, llevo tiempo reivindicando el término DemoAcracia para reconstruir el imaginario polisémico de la Idea como ecosistema moral. Actuando proactiva y solidariamente, pues como advirtiera Claude Levi-Strauss en su obra Lo crudo y lo cocido «solo las nuevas experiencias permiten alumbrar nuevos paradigmas». Propaganda por el hecho, si no queremos que el anarquismo se convierta en pensamiento mágico o una especie en peligro de extinción.

Ni giro copernicano ni ruptura epistemológica, sapere aude. La necesaria reubicación antiautoritaria exige una reflexión genealógica, epocal, no fósil, del «arkhé» (principio, origen, comienzo, mandato rector, orden, fundamento, autoridad; en latín prínceps, príncipe, el que va primero, delante, el soberano: potestas con auctoritas) sobre supuestos que no prefiguren un sistema establecido ex ante. Eso es lo que han intentado pensadores tan alejados en el tiempo y tan distanciados en el terreno cultural como el gran historiador musulmán Ibn Khaldun en el siglo XIV, el filósofo alemán Reiner Schürmann en la actualidad y recientemente nuestro amigo Tomás Ibáñez en el imprescindible texto «Aproximaciones a un anarquismo postfundacional» con el que comienza su último libro (Anarquismos en perspectiva, pp. 15-30). Escribe del primero el antropólogo británico Ernest Gellner que tenía razón contra Thomas Hobbes al asegurar que «La anarquía y solo la anarquía determina la cohesión social» (Antropología y política, p. 201). Mientras, el segundo sostiene y reitera: «El fundamento de lo político que se debe deconstruir resulta ser el arkhé, en cuanto dirige una era, después el principium, lo primero en la autoridad y en la inteligibilidad, que dispone esa era según un orden de coerción». Porfiando: «Un principio gobierna, se manifiesta en sus efectos. Pero lo originario no manifiesta nada; es la manifestación, el acontecimiento de manifestar. Un ente es verdadero cuando entra en presencia; su manifestación es su verdad» (El principio de anarquía, pp. 127-221).

Lúcido aviso a navegantes, porque al discriminar la polisemia del arkhé prevaliendo lo ordinal sobre lo cardinal y lo cardinal sobre lo nominal (axiomatismo axiológico) se ahorma un arquetipo (del latín archetypum, con el prefijo de raíz griega arkhé). Es decir, un imaginario social que justifica y legitima la construcción de la jerarquía (orden sagrado) como inconsciente colectivo simbolizado en el rol del Estado. El monopolio del uso legítimo de la violencia, sancta sanctorum del Estado, es el adversario declarado de la ética política que caracteriza la perspectiva libertaria. Digámoslo en términos de andar por casa: es la distancia que existe entre socorrer a alguien en un accidente de tráfico porque lo exige el código penal bajo riesgo de sanción, o hacerlo porque lo dicta nuestra conciencia, por imperativo moral. La acción directa y espontánea de uno fomenta la solidaridad, la empatía y la responsabilidad (no más deberes sin derechos ni más derechos sin deberes); la mediación representativa y coactiva del otro es el caldo de cultivo de la subordinación, el paternalismo y la indiferencia social. Estamos acostumbrados a ver cómo barcos de ONG dedicados al salvamento de inmigrantes en el mar se topan con la resistencia de los gobiernos a la hora de obtener permiso para acogerlos en sus puertos. Lo que, desde la antítesis anarquista, solapada por la hegemonía de la historia de eventos, jamás significa renunciar a un orden justo, un derecho positivado sobre una sociedad civil organizada, dado que el derecho no es sino «un organismo objetivo de la libertad humana […] y el Estado una federación de gentes» (R. Von Hiering, El espíritu del derecho romano, pp. 23-89).

(Nota. «Me gusta cuando votas porque estás como ausente». Esta frase copiando a un famoso poema de Neruda, pintada sobre un muro de la ciudad, expresa a su manera la perplejidad de mucha gente ante la convocatoria de unas elecciones generales en plena estampida por la canícula).

Rafael Cid

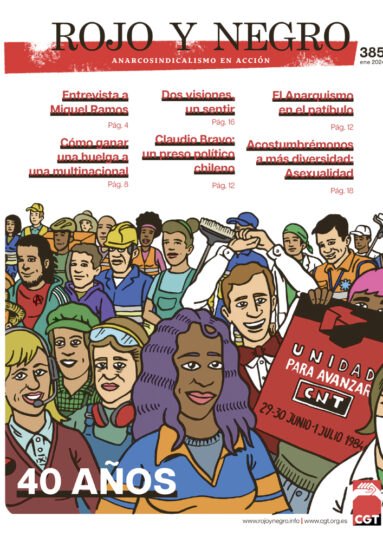

Fuente: Rojo y Negro