Artículo publicado en Rojo y Negro nº 396, enero 2025

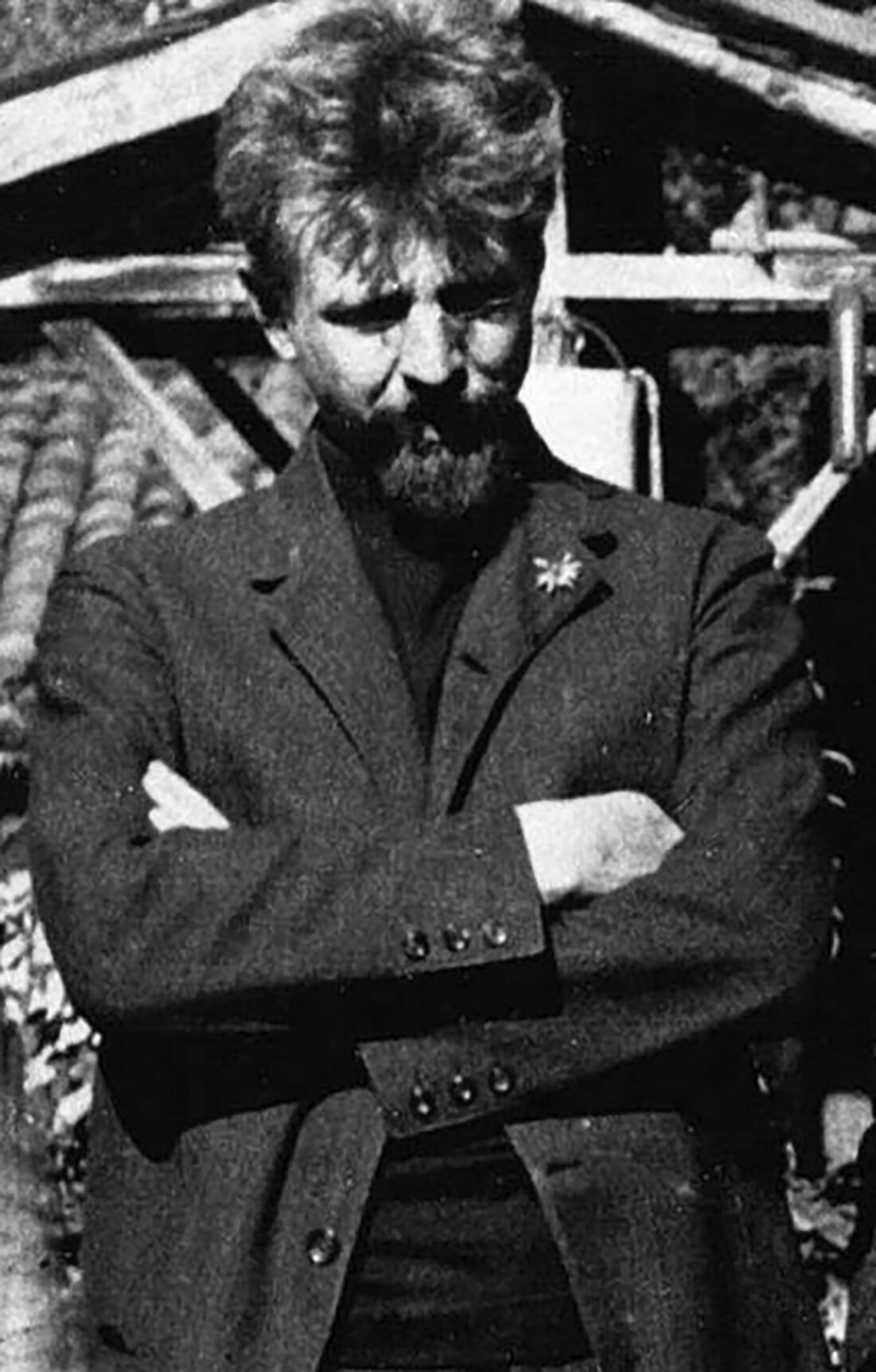

En el Café Stefanie de la muniquesa Amalienstrasse, al que muchos llamaban Café Grössenwahn (Café Megalomanía), él siempre ocupaba la misma mesa junto a la estufa. Su aspecto de fauno enardecido irradiaba un magnetismo demoniaco y desde su rincón predicaba la buena nueva del psicoanálisis, entre citas de Nietzsche y llamamientos a la liberación libidinal y a la abolición del patriarcado. Europa estaba preparándose para un siglo de guerras totales y de revoluciones que estremecerían el mundo y la agitación también era palpable en los cafés de sus grandes ciudades. En las veladas del Stefanie, dadaístas como Emmy Hennings y Hugo Ball conspiraban en la destrucción del arte y anarquistas como Erich Mühsam preparaban el asalto contra el orden burgués. El hombre junto a la estufa era hijo del ilustre Hans Gross, uno de los fundadores de la criminología científica moderna, y el mismísimo Freud lo contemplaría en alguna ocasión como su posible heredero espiritual. Pero a ambos les salió rana. Porque para Otto Gross el asesinato de la figura paterna era algo más que una simple metáfora: era un imperativo revolucionario.

De hecho, el propio psicoanálisis estaba llamado, según Gross, a convertirse en “la filosofía de la revolución”. En su interpretación, el auténtico origen de los conflictos psíquicos reprimidos se encontraba en la contradicción que se produce en la infancia entre las tendencias innatas de desarrollo individual y las tendencias moduladoras externas, instituidas por la educación. “Creo que el conflicto interior desempeña un papel más esencial en la generación de las represiones que el factor sexual”. El método freudiano consistiría precisamente en hacer aflorar a la conciencia esos factores psíquicos relegados al inconsciente y recuperar así la armonía perturbada en la psique del individuo, pues al hacerse conscientes —y esto es lo fundamental—tales factores pierden todo su potencial dañino. Por eso el psicoanálisis es un instrumento de liberación, porque al servir de fermento para la subversión dentro de la psique capacita interiormente al individuo para la revolución y al mismo tiempo prepara el terreno para la revolución.

Ya durante el primer congreso de la Asociación Internacional de Psicoanálisis, celebrado en 1908 en la ciudad de Salzburgo, Gross defendió lleno de entusiasmo la aplicación del nuevo método a la solución de “los problemas generales de la cultura y a los imperativos del futuro”. La respuesta de Freud se le quedaría grabada: “Somos médicos y queremos limitarnos a serlo”. Algo que para Gross amputaba arbitrariamente la potencia emancipadora del método psicoanalítico. “Hoy sabemos que el regalo ha sido mucho más importante de lo que el mismo donante se había permitido esperar”, escribiría un lustro después. La exigencia revolucionaria era una consecuencia lógica de la psicología del inconsciente, y esa exigencia se volvía absoluta “en cuanto se demuestra que la represión de los valores inscritos en las disposiciones innatas significa el sacrificio de las posibilidades humanas más elevadas”. Freud y sus seguidores habían reculado ante la enormidad de su hallazgo y, en opinión de Gross, habían reducido el psicoanálisis a una terapéutica de adaptación de los individuos neurotizados al principio de autoridad y a un aparato normativo alienante. En el caso de Gross, sin embargo, el método descubierto por Freud se convierte, junto con la obra de Nietzsche, en un arma revolucionaria que se desvía del tratamiento individual de las dolencias psíquicas para apuntar a la liberación de los instintos primordiales, como fuente de creatividad, frente a las constricciones castradoras de la civilización patriarcal.

Un siglo antes que Michel Onfray, Gross reconoce en Freud a un continuador de Nietzsche, solo que él no lo hace con el fin de desacreditar las pretensiones epistemológicas del psicoanálisis. Desde el punto de vista de Gross, Nietzsche habría revelado el efecto patógeno de la sociedad sobre el individuo en dos sentidos: por un lado, demostró que el conflicto entre ambos conduce a la eliminación de los individuos más sanos y fuertes —los dotados de mayores tendencias expansivas— a causa de las represalias por parte de la colectividad; por otro, reflexionó sobre el daño directo que sufre el individuo por el trauma psíquico del conflicto. El propio Nietzsche analizó a fondo el primero de ellos; a Freud le correspondió la investigación sistemática del efecto patógeno de los afectos reprimidos. Paradójicamente, los individuos mentalmente más fuertes son aquellos que sufren las alteraciones más intensas y profundas en su equilibrio interior, pues ellos son los que se resisten de forma más clara a las sugestiones exteriores. Son los inadaptados, el motor de la revolución futura. El psicoanálisis es para ellos la única posibilidad de curación, y ello implica la anulación de los resultados de la educación en aras de la autorregulación individual.

En todo cachorro humano existen dos predisposiciones de signo aparentemente contrario: la tendencia a la autoconservación, a la realización de la propia individualidad, y el miedo a la soledad y la necesidad de contacto con los otros. Esta última obliga al niño a adaptarse, “y esa sugestión de la voluntad ajena, la llamada educación, es integrada en su propia voluntad”. La mayoría percibe esa voluntad extraña como su propia personalidad y, para ahorrarse el desgarramiento interior, se adapta a las cosas tal como son. Gross parte del postulado racionalista de que debe existir una armonía necesaria entre todas las disposiciones innatas y se aleja del pesimismo trágico propio del último Freud. La reconciliación entre ambas tendencias es no solo posible, sino necesaria, a condición —claro está— de que se acabe con el orden autoritario, patriarcal y capitalista realmente existente. “Se trata del «instinto de la ayuda mutua» que Kropotkin, a partir de comparaciones biológicas, ha formulado como primer fundamento para una ética auténtica”.

Diego Luis Sanromán

Fuente: Rojo y Negro