Artículo publicado en Rojo y Negro nº 390 junio.

Las infraestructuras de la «energía de moda», regadas con millones de euros, responden a los intereses de las grandes empresas energéticas y no a las necesidades básicas de las personas y de la sociedad.

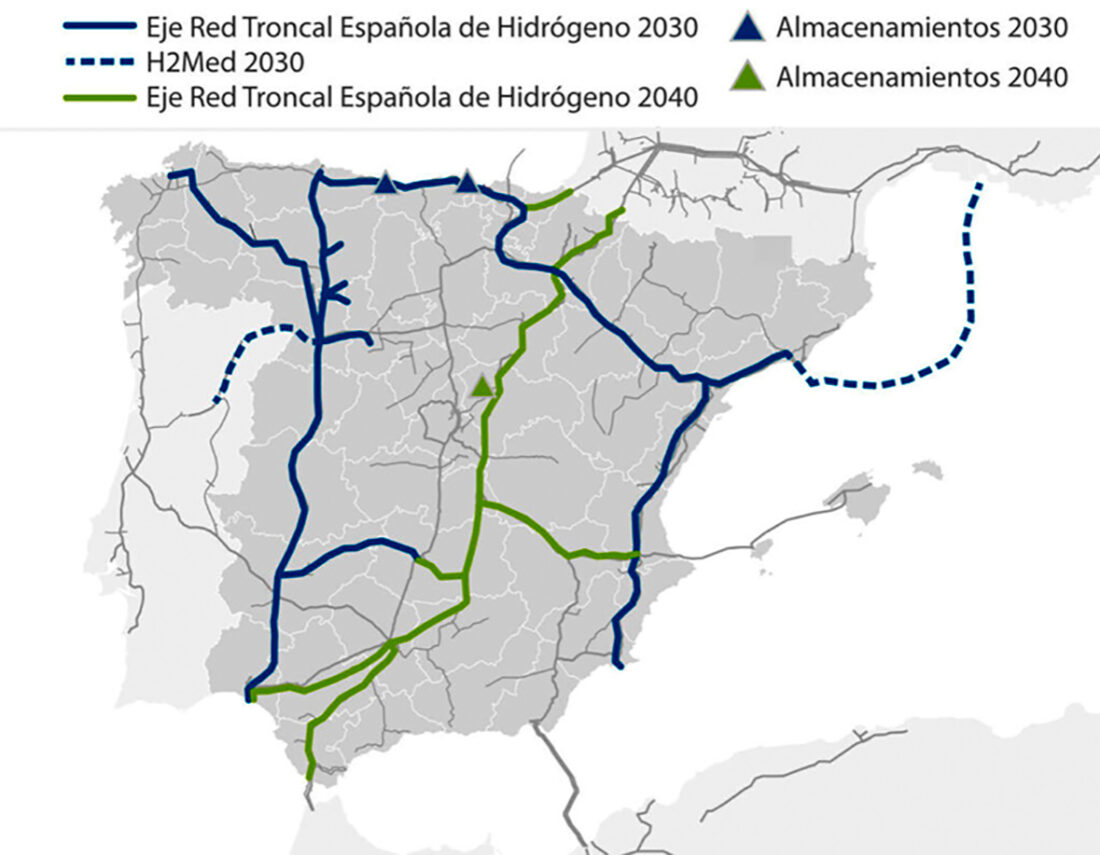

Las grandes empresas energéticas y los gobiernos europeos están invirtiendo millones de euros de los fondos Next Generation en la «descarbonización» de las economías. En esta acelerada «transición verde», el hidrógeno verde se vende como el remedio milagroso capaz de producir grandes cantidades de energía y, a la vez, reducir las emisiones de CO₂ y, por lo tanto, cumplir los objetivos del Acuerdo de París y del Pacto Verde Europeo. Pero ¿es esta propuesta realmente sostenible y viable?

El hidrógeno es, desde hace unos años, un elemento muy valorado especialmente por sectores que necesitan mucha energía para funcionar, como el de la movilidad y el transporte de mercancías, que ven en la producción de hidrógeno una solución para sus mercados. Una pila de hidrógeno, por ejemplo, tiene unas 100 veces más potencia que una eléctrica, motivo por el cual se plantea como el futuro para camiones, barcos o aviones que deben hacer grandes trayectos sin posibilidad de repostar.

Pero, a pesar de ser la sustancia química más abundante del planeta, el hidrógeno no se encuentra solo en la naturaleza, siempre se encuentra mezclado con otros elementos conformando recursos como agua, gas o petróleo y, por lo tanto, para separarlo y usarlo hay que aplicar diferentes procesos.

En abril se hacía público el informe «El rastro del hidrógeno» del Observatorio de la Deuda en la Globalización (ODG) en colaboración con Ecologistas en Acción en el que se analiza el desarrollo del mercado del hidrógeno, las relaciones geopolíticas, los mecanismos de financiación y los impactos que tienen los proyectos en el territorio. Después de dos años de investigación, el informe concluye que actualmente más del 99% del hidrógeno que se utiliza procede de fuentes fósiles (como derivados del petróleo, gas o carbón) mientras que menos del 1% proviene de fuentes renovables. Ese 99% de hidrógeno de origen fósil recibe el nombre de «azul» cuando se extrae del gas y «gris» cuando se obtiene a partir del petróleo, por lo tanto, solo un 1% es verde, generado exclusivamente mediante energías renovables. Y aquí es donde entran en juego las millonarias subvenciones de la Unión Europea tratando de abaratar los costes de producción.

Al olor del negocio, las grandes empresas energéticas son las que, junto a los gobiernos, están acaparando los fondos para invertir en alternativas energéticas. En España dos son las ventanillas a las que han acudido a recibir fondos, el fondo IPCEI HyUse (en el que participan 37 proyectos de 31 compañías de 13 países) y el PERTE de descarbonización industrial aprobado por el Consejo de Ministros en diciembre de 2022. Las beneficiarias, en orden descendente, han sido: ArcellorMittal, Cepsa, Iveco ES, H2B2, Enel, Repsol, BP, Nordex, SENER, Iberdrola y Enagás Renovables. Para el Observatorio de la Deuda en la Globalización estos datos confirman que «son las grandes empresas, junto a los gobiernos e instituciones públicas, las que están liderando la transición energética. En este sentido, las infraestructuras y el desarrollo del mercado del hidrógeno responden a sus intereses y no a las necesidades básicas de las personas y de la sociedad». Es más, subrayan que «el sistema energético, tal y como está diseñado actualmente, favorece la acumulación de capital y los beneficios empresariales, frente a la sustentabilidad de la vida de la mayoría de la población».

Agravando el estrés hídrico

Una de las maneras más habituales de obtener hidrógeno verde es a través del agua, un recurso muy preciado que precisamente empezó a cotizar en Bolsa el pasado diciembre. Según la Agencia Internacional de la Energía Renovable (IRENA), las extracciones de agua dulce para la producción mundial de hidrógeno podrían triplicarse en 2040 y multiplicarse por seis en 2050, en comparación con la situación actual.

El estudio del ODG recuerda que, en un país como el nuestro, con graves problemas de escasez de agua, no podemos obviar los contextos locales y regionales a la hora de planificar el desarrollo del hidrógeno, especialmente en aquellos lugares sometidos a estrés hídrico crónico. IRENA estima que, en el Estado español «es probable que más del 46% de todos los proyectos de hidrógeno planificados en este país estén ubicados en zonas con gran escasez de agua de aquí a 2040».

Geopolítica del hidrógeno

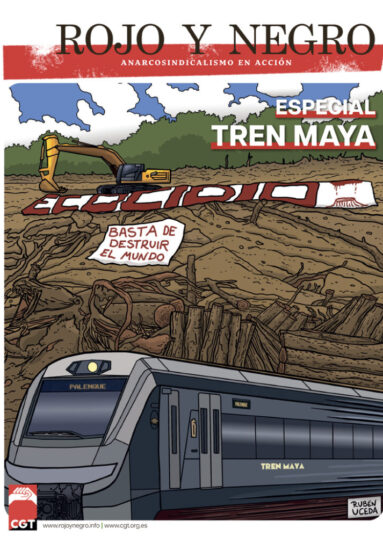

La Unión Europea, en el marco de su programa REPowerEU, ha actualizado la cantidad de hidrógeno a consumir en 2030, pasando de 10 a 20 millones de toneladas, importando la mitad de otras regiones del planeta. Los estudios y mecanismos que respaldan esta estrategia, sostienen los autores del informe, «profundizan las dinámicas neocoloniales que ha tenido históricamente la Unión Europea en el ámbito de la energía, ya que los países identificados como potenciales exportadores se encuentran en el norte de África, Asia Septentrional y América Latina».

Los proyectos de hidrógeno en el sur global «tienen un alto riesgo de acaparamiento de tierras, desalojo de comunidades, acuerdos de deuda injustos, pérdida de biodiversidad y conflictos por el uso de la tierra y el agua», detallan.

En el informe, que puede ser consultado en las webs del ODG y de Ecologistas en Acción, se han analizado los impactos climáticos, sociales, territoriales y de género que pueden generar diversos proyectos en el Estado español, en Andorra y en Chile desde una perspectiva ecofeminista. En el país andino, el principal productor de hidrógeno verde en América Latina, los impactos de los proyectos se los llevan las comunidades indígenas del Pueblo Chango que ven cómo la biodiversidad de su costa se ve afectada por las desalinizadoras que pretenden alimentar de agua los proyectos de hidrógeno verde que se instalarán.

A.R. Amayuelas

Fuente: Rojo y Negro