Artículo publicado en Rojo y Negro nº 393, octubre 2024

En “La clara torre”, un artículo publicado el 11 de enero de 1952 en Le Libertaire, el semanario de la Federación Anarquista francesa, André Breton, evocando los años de su juventud, recordaba aquel tiempo en que el surrealismo, aún ignorante de su nombre, no era más que una asociación libre de individuos que rechazaban espontáneamente y en bloque las coacciones sociales y morales de su época. Entonces, dice Breton, los surrealistas se reconocían en el negro espejo del anarquismo. El título del artículo estaba tomado de un verso de la “Balada de Solness”, del poeta simbolista Laurent Tailhade, quien había saludado el atentado de Auguste Vaillant contra la Cámara de Diputados en 1893 con un “Qué importan las víctimas si el gesto es bello”. La referencia a Tailhade resulta reveladora porque señala que fue la poesía moderna, y no tanto la acción o la teoría política, la vía por la que los futuros surrealistas llegaron hasta esa “Anarquía, portadora de antorchas” a la que se canta en el poema. Más que en Proudhon, Bakunin o Kropotkin, la reconocieron en los versos del Rimbaud que llamaba al desarreglo de todos los sentidos o en la obra de Mallarmé, defensor de Félix Féneon durante el juicio de los Treinta. Incluso las hazañas de Émile Henry o de la banda de Bonnot se les antojaban antes que nada gestos poéticos.

Pero ¿por qué, si todo les predisponía a ello —se pregunta Breton—, no se produjo entonces una fusión orgánica entre los jóvenes surrealistas y los elementos anarquistas propiamente dichos? Si el programa surrealista, sintetizado en la conocida fórmula “cambiar la vida (Rimbaud) y transformar el mundo (Marx)”, coincidía en su esencia, de forma natural, con las aspiraciones libertarias, ¿por qué los surrealistas no unieron sus fuerzas a las de los defensores de la Idea cuando todo favorecía el encuentro? Breton se refiere en primer lugar al carácter literalmente desbordante y excesivo del rechazo del surrealismo primigenio: su furor era inasimilable para cualquier propuesta política, incluido el anarquismo. Pasado el tiempo, sin embargo, el surrealismo, o cuando menos algunas de sus figuras más visibles y descollantes, acabó venciendo las reticencias a dejarse “canalizar en el plano político”, y en 1925, con ocasión de la guerra del Rif, empezó a acercar posiciones con el Partido Comunista Francés. El triunfo de la Revolución de Octubre y el advenimiento de un Estado obrero, a pesar de la mácula que suponía el aplastamiento de la insurrección de Kronstadt —recuerda Breton—, propiciaron el cambio de perspectiva. “Solo la Tercera Internacional parecía disponer de los medios deseados para transformar el mundo”. Un par de años después, el propio Breton, Louis Aragon, Paul Éluard, Benjamin Péret y Pierre Unik hacían pública en Au grand jour su adhesión al PCF.

El idilio comunista duró poco y provocó el cisma. De entrada, Artaud y Soupault fueron excluidos del grupo surrealista, y en 1932 se produjo la violenta ruptura de Aragon, que se había arrojado a los brazos del estalinismo y ahora acusaba a sus excompañeros del doble delito de trotskismo y freudismo. Al año siguiente, los expulsados del PCF eran Breton, Éluard y Crevel. Pero incluso en el breve periodo que duró su militancia en el partido, cuyo programa siempre contemplaron como un “programa mínimo”, los surrealistas mantuvieron viva su sensibilidad ácrata. Valga a modo de ejemplo este pasaje de “La Revolución, primero y siempre”, una declaración colectiva publicada en 1925: “No aceptamos las leyes de la Economía y del Intercambio, no aceptamos la esclavitud del Trabajo y, en un ámbito aún más amplio, nos declaramos en insurrección contra la Historia”.

En aquel tiempo, sin embargo —continúa Breton—, todavía parecía posible conjurar las señales de degeneración y regresión que ya eran observables en la Unión Soviética, pero esas ilusiones se desvanecieron pronto. La revolución de los consejos obreros había quedado sepultada bajo la mole de un Estado totalitario en el que “toda la vida social giraba alrededor del policía y el verdugo”, y en un momento histórico como ese al surrealismo solo le cabía remontarse hasta los principios que le habían permitido constituirse como tal. El reencuentro con el anarquismo era, pues, no solo posible, sino inevitable.

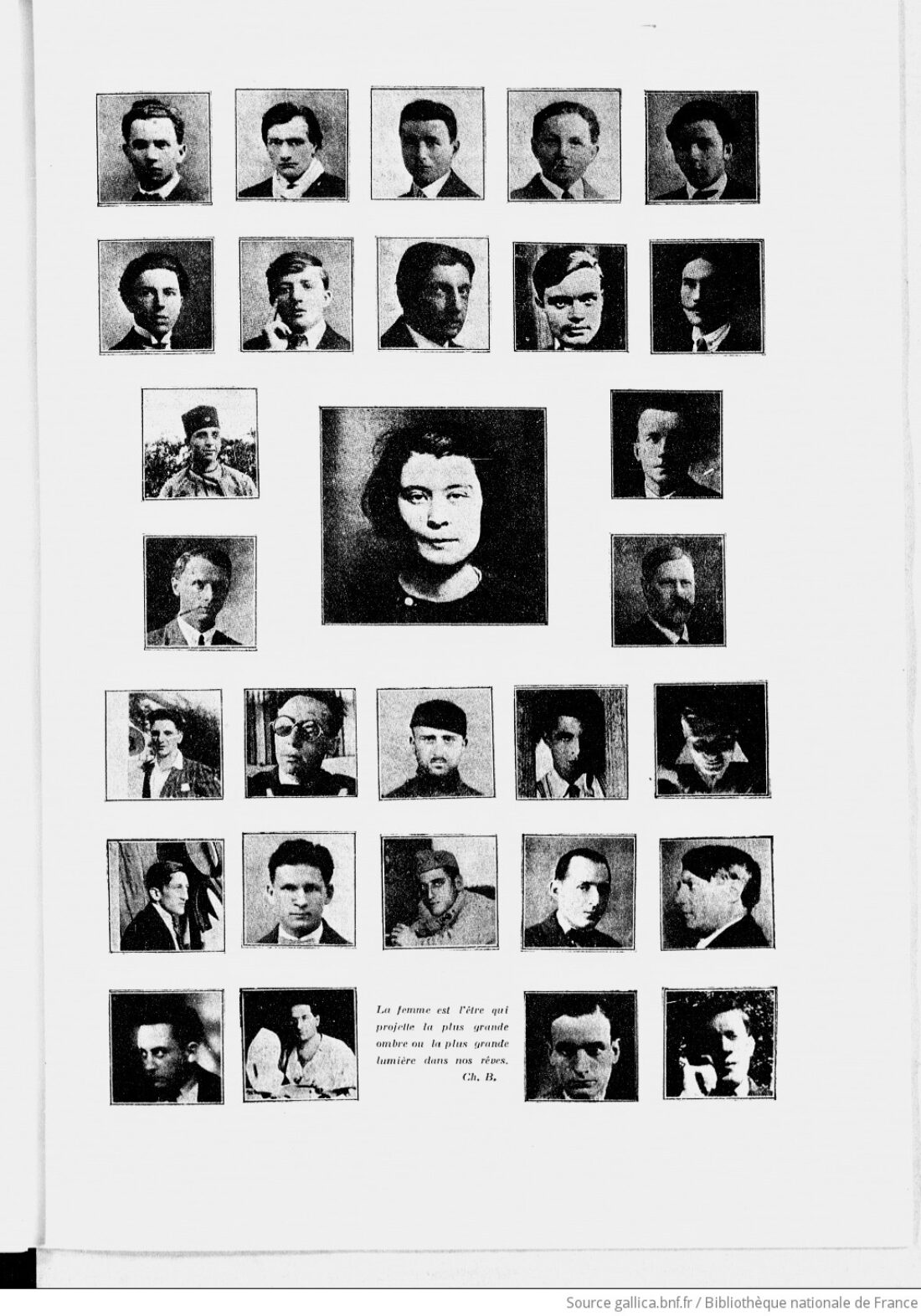

Y en el principio fue el Manifiesto del surrealismo, publicado en forma de libro el 15 de octubre de 1924, hace ahora cien años. En sus páginas se hermanaban una declaración de amor sin fisuras a la imaginación y una fanática defensa de la libertad humana: “Solo la palabra libertad tiene el poder de exaltarme —escribe Breton—. […] Responde, sin duda, a mi única aspiración legítima”. A finales del mismo año, el primer número de la revista La Révolution surréaliste recogía en sus páginas centrales un retrato colectivo compuesto a partir de imágenes de fotomatón. Todas eran de miembros del grupo surrealista, a excepción de dos: una foto de Sigmund Freud y otra de Germaine Berton, de mayor tamaño, que ocupaba el centro de la página. Al pie, una cita de Los paraísos perdidos de Baudelaire rezaba: “La mujer es el ser que proyecta la mayor sombra o la mayor luz en nuestros sueños”. Germaine Berton reunía todos los requisitos para ser acogida en el panteón surrealista: “virgen negra” del anarquismo que había acabado con la vida del camelot du roi Marius Plateau en venganza por el asesinato de Jaurès, era al mismo tiempo el oscuro objeto del deseo del hijo adolescente del también dirigente de Acción Francesa Léon Daudet, Philippe Daudet, que se pasó a las filas libertarias y (quizá) se suicidó por ella. Unas pocas páginas antes, Louis Aragon se prosternaba ante la figura de la pistolera, en la que veía “el mayor desafío contra la esclavitud” que él conociera.

Para los surrealistas, pues, la colaboración en los 50 con los anarquistas de Le Libertaire tenía algo de retorno al hogar. Todo apuntaba entonces a la añorada “fusión orgánica”, pero… Y este “pero” es ya el comienzo de otra historia.

Diego Luis Sanromán

Fuente: Rojo y Negro